方劑

2015年春季中醫基礎理論課程【方劑】由王又老師開授。本文內容為上課筆記,由當時副社長撰寫,疏漏錯置難免僅供參考。

方劑一(治病八法)

方是一個周詳完整的概念,所以中醫所談的方劑也是一樣的概念,方的產生表示一個疾病的處理需要面面俱到思慮周詳。歷代的方劑都是名醫的成名作,中醫認識藥方只看代表方(基礎方),沒有甚麼神方。

基礎方式當病症的特定病證明確時可以因人調整後使用,中醫認為每個人都是特殊的所以每個方應該要根據每個人的不同來調整。基礎方的學習很重要,因為只要看到基礎方的搭配大概就可以知道病家的狀況。所以本次課程就是針對常用的方劑來講解,日常生活中就可以常常看到的使用在學習上比較有意義。

方劑的選用需有思維判斷,也就是診斷。一個人會發生的疾病或是症狀全部都可以用八綱為基礎來思考判斷。從八綱來看共通性,很多不同的病症亦可以用相同的方劑來解決。舉例來說,葛根芩連湯裡面含有葛根、黃芩、黃連、甘草,這四個藥材在臨床上常用於急性腸胃炎,胃發炎時易有吐的情形,若是腸炎則容易是瀉症,如果兩者同時發生就可能上吐下瀉。所以胃發炎時,可以使用,腸發炎時亦可使用,同時發炎時亦可使用。葛根這味藥主要作用就是類似肌肉鬆弛劑,所以可以緩解疼痛(止痙),不只是腸胃肌肉放鬆還可以放鬆肩頸的肌肉。如果腸胃炎是感冒導致的如腸胃型感冒(如諾羅)可能伴隨肌肉痠痛無力甚至發燒頭痛,這種的情況亦可以使用葛根芩連湯。

方劑的運用上常是多功能性的治療,在使用上就可以根據方劑中組成的特性來判斷使用的時機。三黃(黃芩、黃連、黃柏)都是中藥裡的殺菌消炎藥,此方中使用了兩種,所以表示這兩種可以殺菌消炎。如果只有胃腸道發炎卻沒有上吐下瀉,如十二指腸潰瘍發炎(如劍突下疼痛)在西藥都是使用幽門桿菌殺菌藥,也可以使用此方治療。因為吐瀉只是症狀,實際上還是發炎所以仍可以使用。但如果只有使用黃芩、黃連則方劑不完整效果就不會很好,方劑的思考需要面面俱到,所以此方中又放了甘草,甘草在中藥中非常常出現,食療也常看到,甚至西藥的止咳糖漿也常用甘草萃取液,這個甘草的特性是可以緩解所有的症狀(以痛症為主)。有一說是中藥的類固醇,但並沒有月亮臉水牛肩的副作用,而是大多的痛症幾乎都能得到緩解,加上含有甜味也可以幫助提升熱量、補充營養。

科學中藥只要是在經典藥典出現的方就可以不需要人體實驗可以直接販售,因為每個流傳下來的方劑都是經典。合方的觀念只要藥方彼此沒有互相抵觸就有加成的效果,但方劑疊加不需要太多種。

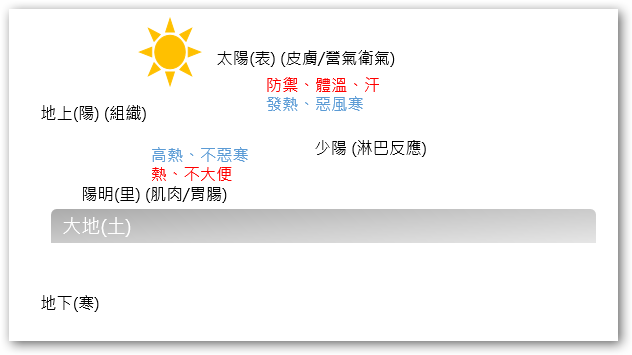

一個空間裡物質的堆積如消化道應該是要流動的,如果有停留就是邪,邪堵在該處就數【實】,也有陰的【里】的成分。歸類疾病發生的範圍用【表】跟【里】,表就是體表的組織,所以除了體內的器官以外的組織(皮肉肌筋骨)都是表,胃屬於器官所以屬【里】,這是用發生疾病的位置來判斷,陰陽也可以同時發生疾病,所以八綱可以是複選題。當"里實"發生時,【消食】可以是一個不錯的選項。如果已經積成宿便也有可能用下法來處理。在辯證時可能每個不同的醫生就會用不同的方法來處理,不需要用一般人的觀念去評斷一個醫生的醫術,因為思維方式不同可能有不同的結果。

治病八法(汗吐下和溫清補消)就是治病的基本方法,不管是誰的成名作,只要辯證清楚就都可以使用。

不管中西醫的瀉藥都有效,瀉藥分類也有很多種,但只要能達成瀉下就是好的藥,所以天然植物中就有很多共同療效就不需要去認定甚麼藥材一定比較好,也不是比較貴的藥就比較好。以黨蔘、人參、冬蟲夏草來補氣其實都有效,但便宜的黨蔘其實效果很好,冬蟲夏草雖然有很多微量元素但貴是貴在稀少不是補氣特別強而貴。

身體在表病的過程中,最常發生的就是體表皮膚的不舒服,最大宗就是皮膚跟感冒。可以用促進皮下循環來改變皮膚性的疾病,感冒的病症的話則可以分成六種(風寒暑濕燥熱)。不同的環境氣候會造就不同的方劑,如在華中以北天氣寒冷,華南則天氣溫暖,所以兩地用藥處理寒邪的藥方就不會相同,北方的冷只要給熱藥即可,但南方的冷通常還慢有水濕甚至化熱,所以給藥會加入除溼的成分,所以地域性仍有很大的差別,因此不是每個有名方台灣都用得到。

例: 北方秋燥的天氣容易使南方人因此感冒,有一秘方是使用啤酒處理。(因為有苦甘潤的功能)據說歐美留學生常用健力士來解除感冒症狀,似可參考。

現在醫家幾乎不用吐法,因為吐藥很少而且吐藥很傷胃氣,吐時會造成消化道消化液失衡,所以比瀉下還要傷身體。胃跟食道損傷後都很難修復所以盡量不要使用吐法。應酬喝酒的吐一樣很傷身體,孕吐也是,所以需要改善失衡環境。(孕吐時吃薑皮不能削,可以煮成濃汁口含)

Note: 辣椒會發炎薑不會發炎,因為辣椒會刺激血管擴張造成組織液滲出。

和解法有一種講法是身體彼此器官組織達到平衡穩定,另一種說法是與邪共存。所以和解法的運用非常複雜。

只要是屬於熱的現象都可以從清熱的角度處理,如之前所提的葛根芩連湯也具有清熱效果。清熱與消炎通常一併討論,身體的痊癒有很大一部分需要靠自身的能力完成。

發燒的機制要從兩方面思考,一種是免疫系統出問題導致發燒這類的通常與感染有關,這時候的溫度上升是為了求救,但是這種溫度會一直上升形成高熱(超過40度),所以只要突然超過就必須處理。另一種是溫度不太高,通常在39度以下而且會起伏,汗出就退但可能又會發熱這是一種調節性熱,就不需要特別理會他。如果一直持續,就要找出那裡在產熱,重點不在退熱而是應該找出體內到底哪裡有熱。

溫里藥就是能讓身體溫度提升的,身體的循環代謝運作不良的人就需要用到溫里藥。

實證比較複雜,通常是會產生某些東西而且都是自己產生的。也就是身體的廢棄物,一般而言是能自己代謝掉,但如果沒有就會產生不正常反應。瘀血反應就是器官里的膿腫、肌瘤等的積塊。身體運作過程中的代謝產物無法處裡就可以當作是實證來處理。

屬於陽的症狀特別容易不舒服但也特別容易改善。

虛症是指長期需要藥調整,就跟氣血陰陽的調整一樣並不會調整得這麼快。補氣最好的方式就是運動,此時運動過度反而會虛。調補的藥都是在還沒發生時使用。

合併使用方劑的狀況是合理的,但不正常。應該是要釐清哪個症狀為主、輔。

方劑二(方劑配伍)

方劑配伍的目的

1. 增效 2. 協同 3. 走向 4. 擴大治療範圍 5. 減毒

單一藥物的功能常被推崇有特異功能,如黑豆、山藥,也常出現民間中草藥訛傳一味藥就能治百病甚至可以治療很嚴重的病,其實中藥或草藥都一樣只是來調節人體的屬性,且藥即是毒,需要了解屬性與使用方法才可以使用,不應該是聽說有效就胡亂使用。一般人認為長期吃中藥很可怕會洗腎事實上是來自草藥的觀念,如果是不正確的使用法的確會有這種情況,但若藥物是根據每個人的需求來設計的,且會隨著身體狀態的改變而調整使用的藥物與方劑,所以就算長期服用也不應該發生問題。但若慢性病吃了醫師的中藥有效就自行到藥局購買藥物長期服用就是錯誤的觀念!

一個藥物的有效成分要能治病須達到一定的量,但相同的其他的成分也會跟著增量,也就是說其副作用也會發生,如治療感冒需用發汗的藥但會伴隨著心跳加速的副作用,這種情況可能可以考慮用少量不同種類相同主要作用的藥物組合起來,可以達成一樣效果但減緩副作用。好的東西量過大都會有問題,喝水都會水中毒了,更何況是藥物?

幾乎大多的藥物組合都是3錢2錢1錢的組合,如果藥物3錢還無法達到功效就拿類似的藥物來做組合,這就是增效的功能(一般來用3錢都不夠,所以都會靠其他藥物來協助增效,如魚腥草新鮮採摘曬乾使用一般需要2兩以上,但藥材使用一般只有3-5錢,所以還會加入連翹、金銀花等來增效)。有些情況呼吸道問題不單純是肺的問題,中醫認為氣的功能除肺之外還有進入到體內後的部分才是一個完整的系統,所以不會只有針對呼吸道的用藥還會有用於丹田下腹腔的用藥,如麻黃用來鎮咳發汗(胸腔)還需加入細辛才可以達成系統上的協調,這是一種協同的組合。在治療上很少一味藥可以直接改善疾病,除非患者身體非常好藥物只是來處理病理產物的代謝。

如果想要改變藥物作用的範圍,如剛剛提到的麻黃原先是作用在胸腔氣管治療咳喘,如果希望這個藥的屬性不要作用在此而是強調其發汗的功能在體表就可以使用薑來搭配使用,這就是利用配伍來選擇功能以及作用的範圍,即【走向】。所以認識藥材除了自己本身之外,還需要搭配的藥材相關性。

Note: 十錢一兩,十六兩一斤(台兩)

風熱型感冒(有呼吸道感染情形)用寒涼藥處裡,如薄荷、魚腥草,但這些藥物無法除痰或者處理身體痠痛,所以需要完整的方劑來解決身體的兼證,也就是希望一個方劑就能解決一整個疾病症狀的情況。增效其實就是在緩解相對的毒副作用,也就是減毒的意義。

以九味羌活湯為例,屬於當下時節常用方劑,除呼吸道感染外還連帶有身體痠痛的感冒在中醫裡稱為【風、寒、濕】,風是外邪的還讓其他的邪氣趁虛而入,環境中的濕度高(濕邪)與溫度低(寒邪)連帶侵入,兩大路徑中呼吸道黏膜就會發炎,毛孔的路徑就受影響,接著就怕風怕冷,此時身體會隨之起反應將溫度拉高這個作用叫做"化熱",溫度拉高血液供給也會增加這是一個防禦機制,所以怕風怕冷後就開始發熱,哪裡嚴重哪裡熱,接著淋巴充血腫脹咽喉不快還有痰證,身體就會一直咳喘想要排出這些病理產物。但濕氣又太重導致這些熱發不出去形成睏倦感,肌肉骨節痠痛,這就是最近流行感冒的證型。

風寒濕是主症,所以要先選出相對用藥,環境的不同也會有用藥的獨特性,以台灣的海島型氣候濕氣重容易出現的感冒證型也會跟其他大陸型氣候不同。九味羌活湯是張潔古所創,羌活是除溼中藥一個代表藥,專治太陽經的表邪,即全身皮膚與皮下組織液(陽光溫暖可到之處皆為太陽經),所以除感冒之外,風濕痠痛皮下組織代謝不良也常使用。羌活的屬性辛、苦、溫,辛香發散精油可殺菌,苦可消炎除溼,溫可散寒,因此可以把主要影響身體的因素先解除,所以羌活就屬君藥。

Note: 雖羌活可以處理此三邪,但除非身體非常好否則單服一味藥效果有限。

蒼朮的屬性也是辛、苦、溫,可用以輔佐君藥,所以也用到3錢,蒼朮也是除溼藥,張潔古認為藥物有歸經走向的概念,所以在所有辛苦溫的藥材中特別選擇蒼朮是因為蒼朮是太陰經用藥,作用在腸胃消化系統居多,濕邪藥對身體造成影響需體內原本就是濕的環境,身體的水濕是靠腸道來調節,所以一個容易形成濕邪的人其腸胃道的調節一定不好,所以需要用蒼朮來改善體內環境,這個改善除了增效之外還有協同的效果。溼度大時會影響身體的體溫調節,此時會造成能量的發散,所以說一個人在濕氣重的環境容易會因為能量的耗散而造成虛損。

防風稱為風藥中的潤劑十二經皆可運行,眾多感冒或風濕疼痛的用藥都會看到,用以驅除風邪。在驅除風邪的過程中會有一個副作用就是乾燥,使用上可能會使局部乾燥,所以使用了羌活與蒼朮還需要用到防風的潤。

眉棱骨在前額的疼痛常用白芷處理,白芷也常用在皮膚病,屬陽明經用藥,用2錢即可,但細辛只能用一錢因為是毒藥會影響呼吸中樞 ,所以少量使用可以調節呼吸中樞用於止咳平喘。若劑量大原本的調節會變成干擾,所以可能會造成衰竭,所以只用一錢(一天),也大部分都放在佐藥。細辛可調節少陰經(心腎功能)所以生病過程中若需要借用失調來治病,如咳喘來排痰,也有可能咳喘過度造成氣喘,這種的調節可以使用細辛。

佐助是協助功能,佐制是制約以免調節過度,細辛在此兩者功能皆具。

川芎是厥陰經的用藥(有一說是少陽經),厥陰經問題易出現在頭頂延伸到兩側,若偏頭痛發生也常用川芎。

Note: 枕骨下頸部疼痛屬太陽經(羌活),往上到頭頂或兩側屬厥陰/少陽(川芎),往前到眉棱骨則是陽明經 (白芷)。

防風潤性不夠,所以再帶入地黃來滋潤,制約風藥的燥性,協同防風來做全身津液的的輸佈。

黃芩是非常好用的消炎殺菌鎮靜藥,可以緩解神經衝動,針對腸躁症等腸胃疾病有效處理,改善身體的發炎反應,制約火熱。地黃也可以解熱所以兩個還有協同作用。

使藥中最常使用甘草,甘草被稱為國老負責協調這些藥的屬性,只要用到一錢即可。除非有引經的作用,否則使藥去除仍會有作用。如果證型類似只要調整方劑中的劑量即可,除非有其他證型如兼有腹瀉但藥方無法兼顧,可以再外加藥物。

方劑五(和解劑)

和解劑的作法不是之前把大量物質驅離的方式,而是在身體虛弱的情況下先和解增加自身實力之後再進行驅邪的動作。通常此時身體可能有慢性疾病或者較為虛弱的狀態,但也不會有太強烈的症狀和反應。

和解第一個討論的是少陽病,和解劑中有兩種用法一為補正一 為驅邪,常聽到感冒生病時不能吃補藥但若是少陽的感冒則還是會用到補藥如人參大棗等補正的藥。和解劑常常用動到因為慢性病常是因為感冒沒有完全痊癒所造成。

Note: 如最近的感冒後喉嚨乾癢難處理可以用小柴胡湯+天花粉。

大柴胡湯也常用來當身體堆積大量的代謝產物時使用,或者身壯實熱者的減肥。

手腳冰冷有兩種,其一是太陽消失身體過冷,通常是大失血或重病或年老才發生。另一種就是肝脾不和型的,當有外邪或是情志壓力郁遏陽氣導致肝氣不疏,進而影響到微循環而使得手腳冰冷。

方劑六(溫理方)

陽多則肌體體溫上升,陽少則偏低。寒即陽不足,虛指體內空虛,造成機能遲緩。肺跟心比,肺是表心是里。若心肺跟肝腎比,則心肺是表肝腎是里。肺根本沒有相對應的方劑,因為根本不把肺的部分當成里來思考。肺的功能運作並不需要腎的陽氣,能量來自於呼吸所以列在表,所以一般在解表記章節討論。身體臟腑功能裡肺拿掉後,其他都是里。心為神,心主血脈,亦為心臟。虛寒主要來自腎陽(命門)衰,藤類幾乎都有通絡的效果如雞血藤、山葡萄。

胃虛脾不虛,沒胃口食物不腐熟,不會腹瀉,屬於胃虛。若胃不虛脾虛,所以容易餓吃很多,但因為脾虛無法吸收或是常拉肚子。脾胃的問題可以一起調整,因為脾胃是協同運作的。

灶心土炒過的白朮其中帶有微量元素,可以安定神經。

胃食道逆流會心悸打嗝心慌等都是膈神經的作用, 胃脹胃悶吃不下或一吃就胃痛皆屬於濁陰上逆的狀況, 肝不好營養上不到肝就會阻滯造成逆流。

方劑七(清熱劑)

熱可以是體溫, 也可以是發炎的現象(紅腫)。通常會發生發炎的現象會懷疑是否有感染源, 身體的白血球與感染源對抗後所分泌的刺激物質會向身體發出求救信號, 體溫每升高一度可以增加六倍的防禦能力,所以發燒溫度越高白血球會越多,所以要看身體有沒有感染源可以用白血球數量來了解。通常清熱劑多半有殺菌的效果,幾乎可以說是類似抗生素的效果。但因為中藥是複方所以不會有抗藥性的問題,所以若發生長時間無法處裡的發燒可以考慮中西醫合併治療。

清熱劑使用通常是狀況比較嚴重,所以比較建議一開始就想辦法處理。有時候突然發燒其實是自救反應,不需要立即退燒,但可以進行預防的動作讓身體體溫不要失控,體內的蛋白質在超過40度之後有可能發生不可逆的變化,此時需要的退燒藥不是立刻將熱退掉(大汗出或心臟無力)而是溫和的讓身體體溫維持在正常的範圍(<40度)。白虎湯其實就是一個很溫和的退燒方,若體溫還不太高不高於38度可以持續觀察就好,白虎湯可以維持體溫並不會瞬間降溫的湯方,所以可以是家庭常備良藥。如果小朋友常反用使用退燒藥可能導致心臟無力,而變成心臟瓣膜閉鎖不全。白虎湯可以在找不到原因的狀況下先將體溫控制在合理範圍再來找病因。石膏的使用都要在一兩以上,溫度越高劑量越大。若平常沒有發燒時絕對不能使用白虎湯,因為沒有熱源可對付,石膏的離子會轉為消耗腸胃的能量,變得沒胃口、消化不良。

知母是可以"潤"的清熱藥,清的是血分的熱。發燒時的口渴可以靠知母來滋潤。(若夏天口渴無法止渴時,可用西瓜翠衣又稱天然白虎湯,蒸熱反應都可以使用白虎湯)發炎時須特別注意補充水分,因為發炎太久會造成病理產物的堆積造成便秘,此時就會變成需要使用瀉下劑。

竹葉輕升可將石膏的涼往外發送,提升身體的循環,通常使用5錢到1兩。

(生脈飲為人蔘、麥冬、五味子,端午節過後正式進入炎夏,如果常從事戶外活動常流汗會使身體虛燥,通常是因為心臟無力所導致,氣無法固攝,汗越多人越虛,此時就需要生脈飲來固氣) 乾燥時很容易出現的現象是過敏,因為物質不夠,胃腸道也會過敏,導致吃的食物都 被排斥掉而有嘔逆的現象,此時就需要半夏來處理這個部分。'

血液直接感染最容易是在胸肺心臟,皆很容易影響大腦,此時與細菌交戰處在血管,高熱期甚至會造成肺炎、心肌炎或腦膜炎,這時已經進入營分的位置,容易形成紅斑疹(紅斑性狼瘡急性發炎時才算熱入營分),此時需要同時殺菌、退燒所以組成比較複雜。清營湯原使用犀牛角,若使用水牛角(黃牛角不能用)需要大劑量。角是往上走,所以心胸腔的作用需要牛角作為引經藥。(若水牛角也無法取得,最好的退燒藥還是白虎湯,若熱盛極,還可以加入竹葉來通絡,此時石膏可以用到2-3兩, 竹葉用到1兩)

玄蔘性苦鹹寒,又易滑腸,需要生地、麥冬搭配,單用此三味叫增液湯,通常用在大便不通又導致身體急性發炎時。搭配大承氣湯使用叫承氣增液湯,不只大便不通還需要大量水液清洗。

金銀花連翹是通道的消炎,器官的火熱要靠黃連。黃連是綜合消炎藥,幾乎發炎反應都可以使用。丹蔘工同四物,可以補血也可以活血,當上述的斑疹(即毒素)出現,可以靠丹蔘帶黃連來各處進行消炎殺菌。

全面性的感染叫做三焦火毒,所有的器官都感染發炎,器官運作會被干擾,臟腑功能發生問題,除了高熱之外整個身體功能都會停擺,此時需要進行快速的消炎殺菌,主要使用黃連解毒湯。黃連入心,心主血脈,黃連可以做用到血液。黃芩走上焦、肺,又因肺跟大腸相表里,所以黃芩也可抑制胃腸道慢性發炎,骨盆腔以下都是黃柏的區域,婦科、泌尿系統或腳發炎的感染都可以使用黃柏。再加上梔子是因為身體在抗菌消炎時會有很多代謝產物需要管道排出體外以減少體內負擔,梔子的作用就是把這些代謝產物藉由身體的泌尿系統(火熱入小腸)進行代謝。這種苦寒藥不可用來保養,尤其是虛火不可使用,會造成肝臟的損傷使肝硬化。

肝膽實火可導致黃疸、全身疲懶困倦,這類的發炎反應會從右下的膽囊(脅肋)痛有時可到達背後的膏肓區。被侷限在肝膽區時,火熱只會往上走全身無力,此時非發生腦炎,只是血液熱度上升導致神昏(大腦運作被干擾),此時也常出現抽筋的反應。這種情況常用龍膽瀉肝湯來處理。 肝臟負責白蛋白的合成,如果白蛋白發生問題會造成細胞內的水跑出,由澤瀉、木通、車前子來處理這些多餘的水液。當歸跟生地是用來補,柴胡是肝經用藥,專用於疏通微循環來調節風動的問題(肌肉抖動)。

葛根可以針對胃腸道生津止痛,臨床上腸胃的發炎、嘔吐及下利都可以使用。清熱劑不可以長期服用。

方劑八(補益劑)

黃耆是免疫系統第一要藥。

補肺要靠運動。強心要用紅蔘, 如果是補氣就用黨蔘。

生脈散若用粉光蔘僅有調補之用沒有強心功能,直接作用在肺。

四君子湯+陳皮=五味異功散

四君子湯+陳皮+薑製半夏=六君子湯

六君子湯+木香+砂仁=香砂六君子湯

四物湯+四君子湯=八珍湯 (既補氣又補血)

補肝血➩ 當歸

補骨隨➩ 地黃

避免上火➩ 冷服、稀釋、加鹽巴

四物是有血液的耗損時才用, 如月事後, 若沒有血液耗損則可以使用當歸補血湯(黃耆五當歸一)

補血補氣的過程會燥熱, 所以劑量不能太大, 因此在歸脾湯裡當歸之外再以龍眼乾加入

貧血的人有睡眠障礙就需要心脾一起調整不可只用四物湯, 可用歸脾湯

退化的循環➩ 肺心肝脾腎

澤瀉是利尿減壓也可安神,茯苓可安神減輕身體壓力負擔,丹皮也可以安神。補藥的運作需要睡眠來協助,睡眠最需安神不可燥熱(必須是頭要涼足要熱)

陽不足會開始出現小便不利水腫等水液代謝不良的情況(因為需要靠溫度),桂枝與附子來做溫通,劑量不大所以只是針對陽不足。

濟生腎氣丸因為有加利尿劑所以不可作為調養藥。

脈象上都會出現無力脈。沉細無力入到腎。

方劑九(理氣劑)

悶塞不通則痛或化熱、躁。

肝氣不通第一個阻塞點會在胸脅處,接著是胃腸。

香附醋製後開鬱止痛效果加倍, 如果藥材要水煮則需後下。

梔子豆豉可降身體的躁, 火燒傷的躁需要優質蛋白來處理所以可以用此方。

神麴可想為腸道的益生菌, 不同藥廠的菌種會不同, 但共同作用都是消食, 若煮水藥則直接磨粉即可

若痛經藥用越鞠丸需帶有情緒上的狀況, 蒼朮可以選擇用藥因其燥的特性太強

半夏厚朴也可拿來治療感冒後面的收尾

上實下虛的原因是氣下不來上逆成胸腔的喘咳, 這表示腎功能已經受到損害, 慢性的氣喘很容易進到這個階段

種子類本來就會入腎, 蘇子是非常好的化痰藥(行氣化痰潤下), 在這裡會用到一兩, 當藥材的劑量超過五錢都可以使藥性往下腹腔移動, 要這麼強是因為下腹腔太虛, 搭配半夏厚朴除痰下氣, 前胡下氣止咳,

可以鎮靜身體呼吸也是病癒與否的一個指標,

是反映出腎的狀況(納氣), 腎就是身體的恢復力(自癒能力), 所以用肉桂來補腎, 好的肉桂叫做青華桂(或青花桂), 這種精油豐厚的肉桂是不上火的, 可以補腎卻不燥。肉桂補腎陽,

當歸補肝血,

可以快速生成體內的虛。這裡的生薑紫蘇一樣是辛散來做升發的功能.

上實下虛的脈象可看到寸比尺有力(無力脈)

定喘湯是在發作期的時候使用,感冒誘發氣喘的時候因呼吸道痰液導致氣體法宣發, 所以這裡使用麻黃(氣管擴張劑), 白果則是在牽制麻黃的作用, 白果有毒所以一天不可超過12顆, 白果是收攝劑, 蘇子杏仁半夏是針對痰來處理, 大部分的花都屬清所以多用在皮膚或表症, 款冬花卻是用以降氣的止咳藥, 搭配清熱消炎的黃芩、桑白皮若是表症嚴重的咳喘通常在感冒藥中加減處理, 這裡降氣的多是氣喘在使用。

肝以疏泄為補, 指得是微循環,中醫的補肝藥是在幫助氣機舒暢所以是行氣藥。

西藥中可用罌粟止咳, 白前也是中藥用的止咳藥

方劑十(理血劑)

血是營養供給的來源,血液的短缺會造成臟腑功能的混亂,或是量的不足是用補益劑來調整,若是管道上的瘀阻一樣可以造成供血的不良也就是瘀血。體表的瘀就是可見的黑青,但體內的瘀則是循行不良就能稱為血瘀。所以血液的濃度可以導致循行不良,血液的濃濁也可以是一種血瘀。管道的瘀阻會使特定彎折處內壁慢慢增厚,如關節處,淤積久了就容易痠痛行動不利,所以傳統療法中有針對關節彎折處拍痧的做法,就是讓此處潰堤使淤積退散,但不應該拍到腫大或是發炎就矯枉過正反而容易造成關節的沾粘、五十肩等問題。

另一個可能的問題是行氣不足,血是陰虛靠陽的能量推動,也就是氣推血行。當氣不足時容易發生如靜脈屈張的狀況,但這種情況用拍痧穴不容易得到效果,應該從氣的思考下手,從周邊的肌肉調整補氣補土來把堤防加強,中藥裡可以使用芍藥甘草湯來處理。臨床上可以做一些調整,改用赤勺七錢、生白芍七錢、炙甘草一兩(四碗煮成兩碗分兩次吃)。芍藥在緩急止痛的效果好,但活血力道不足,若使用赤勺可以增加活血行血的力道,需服用一個月才會明顯看到靜脈屈張的改善。

<血府逐瘀湯>

一般對血府的概念就是心血管,所以常見用於三酸甘油酯過高、心血管疾病等症狀上,君藥使用桃仁、紅花皆是強大的活血藥,也就是類似抗凝血劑,若已經在使用類似阿斯匹靈的西藥可能會是藥效加成使血管變薄而內出血,需特別注意避開這類藥物的共同使用。但可用以取代西藥的抗凝血劑,長期服用阿斯匹靈會造成管壁變薄而有不正常出血的情況發生,但中藥是複合藥比較不會有這樣的問題。 桃仁紅花是藥對,常見跟四物湯一起搭配使用,血量不足時是用補血的四物,若是痛經或點滴不出則會改用桃紅四物湯。

其中的藥若順序改變則可發現事實上是四物湯的架構,特別把君藥拉出來可以發現是指活血為主,若只是單純血量不足的瘀阻其實使用桃紅四物就可以了,但血量上足但伴隨痛證則需要行氣增加活血功能就必須使用血府逐瘀湯。可以從血量來判斷使用哪一個方劑。

桃仁便宜但紅花昂貴,紅花可分川紅花及藏紅花,藏紅花非常稀少昂貴,香氣濃厚入血分,所以腦血管阻塞可使用。川紅花則用在心血管或末端循環。

川芎是血中氣藥加上赤勺的酸收活血促進循環可以幫助氣的運行,加入牛膝處理筋骨的問題,可將藥往下帶,心血循還須將血下到足部回流可以減輕心臟的負擔,所以腳底的按摩或泡腳對心臟非常有益,這也是赤腳行走對身體相當有幫助的原因。補血的部分用生地,生地是涼性的,用酒的炮製會轉成溫熱的特定是虛證使用,因活血化瘀就是動能會有化熱的反應,所以需要涼藥的牽制,所以此處用生地非熟地。柴胡與枳殼可以一起思考,枳殼是諸藥之舟楫,可以讓藥材浮在水面的意象,已經有牛七往下、桔梗往上再加上枳殼、柴胡兩者是平行(由內而外)的行氣藥,這幾味加起來就是全身的推動全身的血液循環,最後用甘草緩和藥性慢慢作用。

外傷造成的胸腔瘀血也可以使用。高血壓造成的頭痛頭暈若是因為血管硬化、高血脂引起可以使用,脂肪肝也可以使用,但是若非實際血管的問題則需辯證後使用。

<補陽還五湯> 補氣通絡(所有的微血管叫絡)

微血管的通路不通全身虛脫沒有陽氣叫做中風,在藥房常見叫救世方。黃耆重用到四兩,其他藥味都是1-2錢,所以專門用來補虛,黃耆有汗能止無汗能發,表示能針對微循環處理。在氣推血行中加入少許活血藥,但拿掉地黃因其滋膩會影響氣的作用,血虛才用。所以可見此方是氣不足,歸尾也可補血但較歸身弱,而活血成分較歸身強,所以此處沒有血量的問題使用歸尾來強調活血。

地龍即蚯蚓,功能是軟化血管,所以粥樣硬化的問題可以用地龍來處理。所以針對血管病變的人可以用以恢復血管。

一般認為一般人沒有特別保養一個月應服用一服。(紅花後下)

<生化湯>

生化湯是用在氣血大量流失的時候可以快速回補使用,所以常用於生產過後。若使用在月事不調使用時機則是有嚴重崩漏的情況下才使用。此處用的是全當歸,用到八錢表示是全身的調補。一樣也有活血化瘀的川芎桃仁,沒有使用地黃跟芍藥,因為大失血的人氣也逸散,所以腸胃功能不好消化地黃不易,也沒有需要芍藥酸收的功能因為是以補為主。袍薑是燒焦碳化的薑,用以止血。用黃酒煮,以利溫通行竄。若不虛在生理期使用會造成血量增加,因為溫補過盛會成熱,導致無法收口,所以臨床上不喜歡使用生化湯來處理月經不調的問題。

在生產後使用生化湯有類似子宮收縮劑的功能,一般在產後會用4-5天,在產後七天內使用,超過就開始用補養劑如聖愈湯等來進行調理。

止血的方劑是在改善血循太過的狀況,主要是針對二便的通道為主。

<小薊飲子>

涼血通淋,淋指的是泌尿道的感染發炎,如血尿、小便疼痛。其中生地、淡竹葉、木通、甘草是導赤散的結構,針對心火旺藉由小便來改善。中醫認為所有火熱發炎都會影響到心,如果身體常口破睡眠不佳都可以從小便來處理,因為心跟小腸互為表裡。生地、淡竹葉可涼血,小薊飲子是通劑使用在泌尿道或腎臟發炎的情況。小薊可涼血止血,蒲黃有活血的功效也有止痛的成分,如果搭配五靈脂可見於失笑散,是止痛藥。但此處沒有用到五靈脂因為疼痛問題不大,蒲黃在此要其止痛的功能而不要活血的功能,因為已經出血,所以將之碳化。藕節則是非常好的止血藥,如流鼻血可以立刻止血(生服即可)。蓮藕跟藕粉是活血的,用來軟化血管。發炎感染的殺菌則是用到梔子, 再搭配當歸的活血。

<槐花散>

若是排便系統的出血,如痔瘡(腸風下血)則使用槐花散,大便出血比小便出血多很多,所以為了進行止血也會特別要碳化藥材,如槐花、側柏葉、荊芥穗都會加以碳化炒焦,表皮變色關火。槐花主要針對腸道出血,如腸道有息肉出血也可以處理,不一定要是痔瘡。側柏葉就比較偏向痔瘡使用,荊芥穗最常用到是感冒藥,有抗病毒抗菌等功能,身體發炎通道管道發炎不排除有感染的問題,所以會使用到荊芥穗來做全方位的處理。穗是末梢會將藥味帶入末梢系統。枳殼是很強烈的行氣藥,枳實是心臟病用藥,孕婦都不可使用。

痔瘡的形成多半會有排便不良的情況,也就是腹壓的問題,中醫用藥不能只針對症況下手還需進行環境的改造以避免復發,所以在此使用枳殼是為了改善腸道蠕動進行環境的改造。

槐花散在痔瘡出血時才使用,如果症狀已經緩解但痔瘡還沒恢復的情況下則需要改善腸道的通暢度,此時可能使用的是潤腸丸或麻子仁丸的藥物。

止血的小薊飲子跟槐花散都不可長期服用,只要症狀解除就需停藥。

方劑十一(祛痰劑)

脾有運化水濕的功能,某些情況下一樣的疾病卻會有些人很會生痰有些人則不會,其中的差異點可能是在脾胃的功能,所以當脾胃功能較差的時候就會發生痰很多的情況。肺帶有很多痰的時候只能用咳的方式排出,但最好的方式是將其內化掉,也就是讓脾胃來處理。若脾胃功能失常就會發生濕痰,這也是所有痰證的基礎。

半夏單獨放到君藥,其功能就是燥濕除痰,半夏本身有毒性需用薑下去化解。半夏也有麻痺的功能,所以也有外用的做法。橘紅即橘子的外皮,是相當厚的那種,橘皮精油豐富有辛溫走竄的的功能,當痰很多很黏咳吐不完時來使用。若痰液沒有非常黏滯則使用陳皮即可。陳皮是放兩年以上的橘紅,也有用鹽包水浸泡橘紅後蒸熟晒乾再儲存兩年的加工方式。半夏與陳皮都不會是鮮藥使用,所以皆需要陳年的製作,故稱二陳。茯苓的特色是淡滲利濕,可以利水利尿但不傷身。半夏的燥濕比較類似抗組織胺的作用,在組織間滲透的組織液收回,茯苓是處理身體脾胃功能的水液代謝,比較是本的處理,半夏則是標,若沒有痰濕的人使用反而會覺得口乾。針對痰症常會使用二陳湯加入其他湯方來處置。

若脾胃功能更差,又愛食用寒涼食物會直接影響到腸胃的調節功能而造成脾陽虛衰,這樣生成的痰稱為寒痰。通常會帶有很多水飲的現象,而水飲會發生在肺如過敏、咳嗽等,君藥使用乾薑是讓辛溫的功能更強烈,最直接暖胃的藥物。高油脂高蛋白食物如牛奶都是生痰之源,液體又容易進入胃腸道,容易造成胃腸道蠕動減緩胃酸上逆,所以不要短時間大量的吃,若要改善這些情況就少不了薑的作用。生薑與薑黃的處理方向不同,生薑是往內處理的,薑黃則是走竄力道很強往外發散主要用在腫瘤、積塊上,臨床上若是要暖胃還是要用乾薑。細辛有毒,日不過錢,其功能為溫通肺腎,可立即處理鼻塞的症狀。寒痰導致的水飲都是水濕為主,在此不使用半夏是因為一經使用的確可除痰但是也會造成咽喉乾燥痰黏滯又咳不出來,而實際上是溫化之後即可以自行將痰排出所以使用乾薑而不用半夏。五味子也有止咳的功能,收斂的作用。若已經誤用半夏造成黏滯性的寒痰則可以考慮二陳湯不用半夏作為君藥而以陳皮為主,或者直接使用半夏厚朴湯來處理,但半夏不可作為君藥,或可改用紫蘇為君藥。 (二陳湯不可長期服用)

痰液的另一種生成路徑是發炎,尤以呼吸道感染發炎為主,清氣化痰丸是將上述藥味打成粉再用薑汁糊成丸。在此藥方中若加入甘草就會是二陳湯的架構,主要邪氣來自發炎所以增加清熱除痰的藥物如膽南星、瓜蔞仁,膽南星是由天南星浸泡膽汁後烘乾炒乾,本身作用也是行氣除痰,為破除其溫熱性所以用苦寒的膽汁來炮製,專門用來除發炎發熱的痰。發作期使用。

除痰藥有三寶,半夏(濕痰)、貝母(燥痰)、天南星(風痰)。風可以是外感的風也可以是內動的風,如中風。瓜蔞仁可將痰液內化到大便排出,下痰潤腸,杏仁潤肺,下痰化痰,枳實開胸行氣。當火症到後期會造成黏膜黏液的損失。形成癢症,此時的痰會是黃帶黏的痰,所以需要滋潤的藥,川貝母(珠貝)是常用的藥方,一般使用則是用浙貝母,搭配瓜蔞可以清油脂化痰(薤白+瓜蔞酒服可處理心肌梗塞),天花粉是口渴聖藥,茯苓非利尿劑,所以在躁症仍可使用,桔梗也可直接潤喉,修補呼吸道黏膜。其實方中也可加入甘草,意同桔梗甘草湯。

某些特殊疾病無法歸類有可能源頭來自於痰(代謝產物),如果可以把痰液去除怪症自然會消除。膽在中醫屬中正之官,決斷出焉。膽囊調節膽汁往前可以影響肝臟代謝功能,膽色素並影響到血清素、腦的功能,這是調節的功能,與情志有關,也是處理一切問題的泉源。睡眠是身體放棄主觀意識交由身體自主運作的情況,所以會直接反映身體的狀況,所以在此所談的膽鬱痰擾的擾指的是睡眠的不安。此方仍是以二陳湯為基調,加入竹茹、枳實,竹茹是指竹子內白色的那一塊帶一點點膜捲成圓球狀,現代多用乾燥品,有時會先火烤過產生竹瀝,竹瀝可用來清痰效果快。竹茹可除痰也是安神劑,加上枳實寬胸利膈之用,在微循環發生問題的時候都可以使用(孕婦忌用)。所以溫膽湯是一種很好的恢復劑。其症狀最主要是睡眠狀況與身體循環,這裡的痰有別於呼吸道的痰,常與身體內化熱生的痰可用以調整。

方劑十二

陽氣調諧一切物質,需仰賴後天之本攝取四性五味的水穀。中醫裡的啞科很難去得知小孩子的狀況,所以會主要確認後天之本(脾胃)的狀況,因為小孩亟需要這些物質來成長,所以第一個環節就是確認消化功能。

消化功能出問題最常見的就是食物的堆積導致的各種症狀,中醫使用消食劑來改善這樣的狀態。食物堆積有可能是食物吃得太多所造成,因為過度飲食而造成腸胃道的負擔,另一種可能是本身器官的消化功能不好所以無法作用造成堆積,這是一種虛的狀態,能量不足而無力處理。 吃得過快也有可能造成這種情況,胃腸道長時間的飲食不當就很容易發生此人會餓能吃但是一吃就脹氣,或吐,或噁心。或是已經吃飽卻還是很想吃,這些都是飲食不當的後遺症。

<保和丸>

可以想成市面上常見的消化酵素或是益生菌,主要來促進腸胃的蠕動。第一味藥是山楂,主要是用來消肉食(具蛋白質、油脂分解酶),也常被用來減肥,實際上的作用可以用來降三酸甘油脂、膽固醇。市面上常見與洛神花搭配使用用來解油解膩,再加入決明子(退肝熱)可以幫助油脂進行代謝,所以常見減肥茶飲中都帶有這幾味藥,也可拿來做為茶飲。但酸性較刺激,若遇腸胃若者可稀釋或小口小口慢慢喝(頻頻頓服)。神麴又稱六神麴,是多功效的酵素,專門在清除體內的酒食陳積。神麴製作過程複雜,須在三伏天用新鮮的青蒿加上蒼耳、辣蓼絞汁,再加上麵粉、紅豆粉、杏仁粉混和發酵,使用上不要過於高溫,最好直接磨成粉食用。某些發酵食物事實上對身體不錯,因具有多元性的酵素,如韓國泡菜,豆腐乳。萊菔子味辛走竄,又是種子可以滑腸潤腸,針對麵食進行處理,可協助排空胃腸道問題如脹氣、噁心等。這三位君臣藥都是用消法來促進消化運作的功能,而不是瀉下法(承氣湯類) 。半夏、陳皮、茯苓在之前的二陳湯提過,在此使用是因為胃腸道運化不良的過程中形成的食糜還帶有代謝產物,這些代謝產物需要其他的回收機制,代謝產物基本就是痰飲,

這部分就靠二陳湯來處理,半夏、陳皮都偏溫性,因為溫是動能可以加強作用,半夏可以使處理的分泌增加,陳皮可提升回收的能力。連翹其實不是消化藥,但是佐藥裡有佐助的藥也會有佐制的藥,若針對前面的作用過程中有不好的產物如濕熱的發生,可以由連翹來制約。連翹專門針對發炎反應來處理,有另一名為痘診聖藥,因痘診都是火熱的表現就由苦寒的連翹來對應。痰濕瘀阻會化熱,會有發炎反應,久了就會潰瘍,考慮這部分所以加入連翹來處理。小孩子的胃腸道問題很常用到保和丸,使用情況是有胃口能吃但是嘗脹氣,吃了會不舒服。

Note: 若小孩吃很少但活動力很好,有可能是食積可先瀉下就會餓了,再吃東西就可以。年輕時可以熬夜再由睡眠補回來是表示元氣還夠,如果年輕就無法熬夜常精神不好可能就是先天不良元氣不足,年紀大若還可以由睡眠補充元氣表示身體還不錯。

Note: 小孩的腸胃保健也可以使用小建中湯,針對沒有胃口的小朋友來處理。當身體消化酵素不足時,保和丸的酵素可以補充之,但是提供胃腸道的供血和能量不足導致的消化功能下降則是該使用小建中湯(胃腸道發育不健全),身體肌肉瘦薄就是這種情況。很多小孩吃不下食物但吃得下冰品甜品表示寒性的腸胃道問題可以使用小建中湯,若是類似減肥過後厭食症區若到身體沒有能量進行消化,一吃就會脹氣不舒服也沒有胃口,這種的需要用到香砂六君子,一方面用四君子補充營養一方面用香砂半夏木香來處理功能問題。

<健脾丸>

可看到四君子湯成分(白朮、茯苓、人參、甘草)+木香、砂仁、陳皮 (若加入半夏就是香砂六君子)。脾土主四方,所以身體功能要調養第一個需要處理脾胃,只要脾胃功能不好其他都難以加強。當身體消化液不足時先給消化液、益生菌是最直接的,所以加入山楂、神麴。當胃腸道虛弱的時候若再給補益時身體可能會受不了,所以在此加入山藥保護胃黏膜(山藥要吃生的,藥用是白色) 。肉豆蔻也是消肉食的,很多辛香料都是同樣的功效。在此處理濕熱的是黃連,到底跟上述的連翹相同,只是黃連苦味較重。

<枳實導滯丸>

無法被運化的東西叫痰濕,發炎是熱,當食積久了會形成濕熱食積。方中的大黃、枳實在承氣湯見過,腸胃道消炎中常見的黃芩、黃連也在列,當瀉下排除後也須注重恢復,茯苓、澤瀉、白朮都是用來恢復,尤其茯苓(水濕代謝)、白朮(運化改善)主要在恢復,茯苓搭配澤瀉有助於水液的通透代謝,澤瀉是比茯苓稍強的利尿劑,此處的利尿是由調節鈉、鉀離子來達成,鈉鉀離子是細胞水液通透必要的離子,澤瀉的利尿事實上是護腎的藥,非具有腎毒性的藥材。再加入神麴幫助消化酵素。使用此方的時機會有肚子痛加上排便不良,此時大腸小腸都阻塞了,這種食積也會漸漸出現慢性發炎的狀況,需先瀉下再加以調養。(所以此方不是調養藥不可長期服用) 如果排便正常就需停藥,用藥後應產生熱臭黏的大便,若產出是水瀉則表示沒有作用到。

上述藥方都是丸劑,因為多是香料類藥材所以多用丸劑或散劑,不經烹煮直接磨粉或煉丸使用。散劑用在中焦,肝膽腸胃主要是健脾功能,作用最直接。丸劑的吸收理論上較慢,但臨床上效果差異不大。